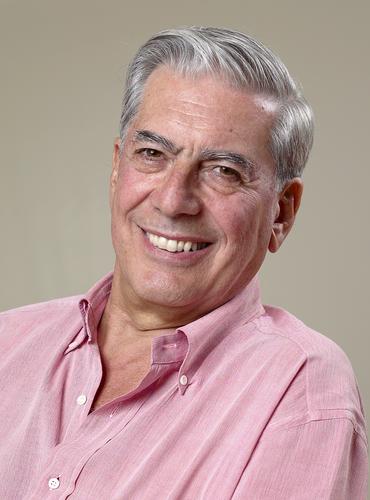

Марио Варгас Льоса: "Я столкнулся со всеми оскорблениями, известными человечеству"

Перуанский писатель убежден, что литературой нельзя заниматься факультативно, по остаточному принципу. Также он считает противопоказанным для литератора чрезмерную вовлеченность в политику (что, впрочем, не помешало ему самому в 1990 году бороться за пост президента Перу, который в итоге достался его оппоненту Альберто Фухимори). Сегодня Льоса живет между Европой и родным Перу и, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему верит, что его крупнейшая литературная удача еще впереди. Подробнее о писателе читайте в интервью на сайте ProstoKniga.

Что вы сами читаете?

Льоса Марио Варгас: Некоторое время назад со мной произошла занятная метаморфоза. Я заметил, что все меньше читаю современников и все больше — писателей из прошлого. Я читаю больше из девятнадцатого века, чем из двадцатого. Я не сильно рефлексирую на тему того, почему я читаю то, что читаю… Иногда по профессиональным соображениям…

Когда тебе пятнадцать или восемнадцать, ты думаешь, что у тебя в запасе бесконечно много времени. Когда тебе исполняется пятьдесят, ты осознаешь, что времени осталось не так много, и тебе приходится становиться более разборчивым. Возможно, это и есть причина.

Кто из тех современников, кого вы все же читаете, вам особенно нравится?

В молодости я болел Сартром. Я читал американских романистов, в особенности «потерянного поколения»: Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда, Дос Пассоса. Но прежде всего — Фолкнера. Из тех, кого я читал в молодости, он один из немногих, кто до сих пор много для меня значит. Сколько бы я его ни перечитывал, он меня никогда не разочаровывал, как, например, иногда Хемингуэй. Сегодня я бы не стал перечитывать Сартра. По сравнению со многими другими его проза кажется устаревшей, утратившей смыслы. Из его очерков сколько-нибудь важным я полагаю только «Святого Жене, комедианта и мученика», который мне до сих пор нравится. Остальные полны противоречий, двусмысленностей, несообразностей, чего ты никогда не найдешь у Фолкнера. Вообще, Фолкнер был первым писателем, которого я читал с листом бумаги и карандашом, его техника просто ошеломляла меня.

Он был первым писателем, чью работу я пытался самостоятельно реконструировать, вникая в то, как у него организовано время, как совмещаются время и место, паузы в повествовании, как он рассказывает историю с разных точек зрения, чтобы придать ей глубину, добавить неоднозначности. Мне, латиноамериканцу, было особенно полезно прочитать Фолкнера, потому что он стал для меня источником техник, которые хорошо подошли для описания моего мира. Впоследствии со все нарастающей страстью я прочитал классиков девятнадцатого века:Флобера, Бальзака, Достоевского, Толстого, Стендаля, Готорна, Диккенса,Мелвилла.

Что касается латиноамериканской литературы, странное дело, но я начал читать ее только после переезда в Европу. Я должен был изучать ее во время учебы в Лондоне, что расширило мой кругозор, заставило осознать латиноамериканскую литературу холистически. Тогда я принялся за Борхеса, с которым к тому моменту был немного знаком, Карпентера,Кортасара, Гимарайнша Розу, Лесаму Лиму — за все то поколение, кроме Гарсия Маркеса. Я открыл его для себя позже и даже написал о нем книгу Garc?a Marquez: Historia de un decidio. Также я начал читать латиноамериканскую литературу девятнадцатого века, потому что должен был ее преподавать. Я понял, что у нас есть потрясающие писатели: возможно, не романисты, но мастера коротких форм и поэты. Чего стоит Сармьенто, который не написал ни одного романа, но, по моему мнению, является одним из величайших рассказчиков, рожденных в Латинской Америке. Его «Факундо» — выдающаяся работа. Но если бы мне пришлось выбирать только одно имя, я бы назвал Борхеса. Его мир — нечто совершенно оригинальное. Он наделен невероятным воображением, обладает удивительной манерой письма. Испанский язык тяготеет к избыточности, раскидистости, расточительности. Все наши великие писатели были многословны: от Сервантеса до Ортега-и-Гассета, Валье-Инклана или Альфонсо Рейеса. Но Борхес другой — он весь краткость, экономия, точность. Он единственный испаноязычный писатель, число слов в произведениях которого почти совпадает с числом идей. Он один из величайших писателей нашего времени.

Вы знали Борхеса лично?

Первый раз я увидел его в Париже, где я жил в начале шестидесятых. Он давал семинары по фантастической литературе и литературе гауческа. Впоследствии я брал у него интервью для французского агентства Office de Radio Television Fran?aise, в котором тогда работал. Та встреча до сих пор вызывает у меня сильные эмоции. После этого мы несколько раз встречались в разных уголках света — например, в Лиме, где я угощал его ужином.

В последний раз мы виделись у него дома в Буэнос-Айресе. Я брал у него интервью для телешоу, которое вел в Перу. У меня сложилось ощущение, что некоторые мои вопросы были ему не по душе. После интервью, во время которого я был чрезвычайно участливым, поскольку восхищался визави, даже любил его, этого хрупкого и очаровательного человека, случилась особенно неловкая ситуация. Я сказал, что удивлен скромностью его дома с обшарпанными стенами и протекающей крышей. Очевидно, это глубоко его задело. Впоследствии я видел его еще раз, но он уже предпочел держать дистанцию. Октавио Пас сказал мне, что Борхеса действительно задела моя нечаянная ремарка. И, наверное, это правда, поскольку помимо этого я не сделал ровным счет ничего, что могло бы обидеть его — только восхвалял. Не думаю, что он читал мои работы. По его словам, с сорокалетнего возраста он не прочитал ни одного современника, зато бесконечно перечитывал одни и те же книги. Как бы то ни было, он писатель, которым я восхищаюсь. Хоть и не единственный. Например, Пабло Неруда — выдающийся поэт, а Октавио Пас не только прекрасный поэт, но и прозаик.

Я знаю, что вы были друзьями с Нерудой. Каким он был в жизни?

Неруда боготворил жизнь. Ему все было интересно: рисование, искусство в целом, книги, редкие издания, еда, выпивка. Еда и питье были для него чем-то даже мистическим. Безумно приятный человек, полный энергии, если, конечно, не вспоминать о его поэмах в честь Сталина. Он вел гедонистический образ жизни. Мне повезло провести с ним уик-энд на Исла Негра. Вокруг него работала социальная машинерия: толпы людей, которые готовили, трудились, просто гости. Это было презанятное общество, необычайно живое, без малейшего намека на умничанье. Неруда — полная противоположность Борхесу, человеку, который, казалось, никогда не пил, не курил, не ел, про которого можно было сказать, что и не занимался любовью, которому все эти вещи представлялись абсолютно второстепенными, будто если он и делал их, то лишь из вежливости.

Помню день, когда мы праздновали в Лондоне день рождения Неруды. Он хотел устроить вечеринку на борту лодки. По счастью один из его поклонников, английский поэт Аластер Рид, жил на лодке на Темзе. В какой-то момент Неруда объявил, что собирается сделать коктейль. Я думаю, это был самый дорогой коктейль в мире. Даже не представляю, сколько бутылок Dom P?rignon было на него истрачено. Одного стакана было достаточно, чтобы полностью опьянеть. Что мы и сделали, все без исключения. Но несмотря на это, я до сих пор помню, что он мне тогда сказал. Я показал ему какую-то статью, в которой про меня говорились лживые и оскорбительные вещи. И в самый разгар вечеринки Неруда заявил: «Ты станешь знаменитым. Я хочу, чтобы ты знал, что ждет тебя впереди. Чем известнее ты станешь, тем больше будет подобных нападок. На каждую похвалу придется два или три оскорбления. Кем только ни называли меня самого: вором, извращенцем, бандитом, рогоносцем. Если станешь знаменитым, через это придется пройти».

Неруда как в воду глядел. Так все со мной и вышло. Я столкнулся со всеми оскорблениями, известными человечеству.

А что насчет Гарсия Маркеса?

Мы были друзьями. В течение двух лет мы жили на одной улице в Барселоне. Потом наши пути разошлись по причинам как личного, так и политического характера. Впрочем, первопричиной стала все-таки личная проблема, не имевшая никакого отношения к его идеологическим воззрениям, которые я также не одобряю. На мой взгляд, его писательская и политическая деятельность — разного качества. Я восхищаюсь им как автором. Я уже упоминал, что даже написал шестисотстраничную книгу на тему его работ. Но к нему лично я особого уважения не испытываю. Считаю его политические воззрения оппортунистскими и популистскими.

Под «личной проблемой» вы имеете в виду инцидент в кинотеатре в Мехико, где вы, как говорят, подрались?

Действительно, в Мехико был инцидент, но обсуждать его я не хочу. Вокруг него и так достаточно спекуляций.

Вы выбираете сюжеты для книг или они выбирают вас?

Мой опыт подсказывает, что тема выбирает писателя. У меня всегда было ощущение, что та или иная история мне «навязывается». Я не могу игнорировать ее, потому что каким-то не ясным мне образом она соотносится с моим глубинным опытом и переживаниями. Я почувствовал жажду, необходимость писать, когда учился в военной школе Леонсио Прадо в Лиме. Это было болезненное чувство, которое во многих смыслах обозначило конец моего детства. Я осознал свою страну как жестокое общество, полное горечи, полное социальных, культурных, этнических противоречий. Это осознание заставило меня творить и изобретать.

До сей поры я никогда не испытывал ощущения, что принял решение написать книгу по рациональным соображениям. Наоборот, какие-то события или люди, иногда сны или рассказы вторгаются в мое сознание и требуют внимания. Поэтому я так часто говорю о роли иррационального в литературном творчестве. Эта иррациональность также должна сообщаться читателю. Я бы хотел, чтобы мои романы читали так, как я сам читаю романы, которые люблю. А люблю я преимущественно не те романы, которые поразили мой рассудок, а те, которые околдовали меня. Существуют книги, которые заставляют меня забыть о критическом восприятии, они парализуют меня как удав кролика.

На мой взгляд, мастерство романиста заключается именно в том, что он может максимально сократить дистанцию между книгой и читателем. В этом смысле я писатель девятнадцатого века. Роман для меня — это всегда история, изложенная в соответствии с описанной выше концепцией.

Расскажите, как вы работаете с практически-бытовой точки зрения.

Сначала появляется некий образ, рефлексия по поводу человека или ситуации. Все это происходит только у меня в голове. Затем я начинаю делать записи, выстраиваю сюжетные последовательности: кто-то появляется в истории на этом этапе, покидает на этом, делает то-то и то-то. Когда я начинаю работать над самим романом, то создаю общий план повествования, которого никогда не придерживаюсь, но который помогает мне сделать первый шаг. Дальше я начинаю сшивать все в одно целое, совершенно не заботясь о стиле, пишу и переписываю отдельные куски, создаю противоречивые ситуации.

Сырой материал помогает мне, поддерживает. Но в то же время для меня это самая сложная часть работы. На этом этапе я двигаюсь очень осторожно, всегда не уверен в результате. Самую первую версию я пишу в состоянии крайней обеспокоенности. Зато когда черновой вариант готов — а его создание может потребовать порядочное время: так, например, черновик «Войны конца света» рождался почти два года, — все меняется. Я знаю, что у меня есть история, покоящаяся под тем, что я называю «магмой». Все совершенно хаотично, но роман уже существует, затерянный среди ненужных элементов, поверхностных сцен или сцен, описанных несколько раз под разными углами. Разобраться в этом хаосе способен лишь я. Теперь необходимо достать историю из-под обломков, очистить ее. Это самая приятная часть. С этого момента я могу работать больше часов, не испытывая беспокойства и напряжения, которые сопровождали написание первого варианта. Думаю, что мне нравится не писать, а переписывать, редактировать, корректировать. Это самая творческая часть. Я никогда не знаю, когда закончу книгу. История, которую я планировал завершить за несколько месяцев, иногда растягивалась на несколько лет. Я заканчиваю книгу, когда насыщаюсь, когда понимаю, что уже хватит, что я просто не могу ее больше выносить.

Вы пишете от руки или печатаете?

Сначала я пишу от руки. Я всегда работаю по утрам, в самом начале дня, в это время я пишу от руки. Это самое творческое время. Я не работаю таким образом больше двух часов подряд — у меня сводит руку. Потом я перепечатываю то, что написал, внося по ходу дела изменения. Это первичный этап редактуры. Я всегда оставляю неперепечатанными несколько строк с тем, чтобы на следующий день я мог начать с набора того, что написал еще накануне. Клавиатура создает определенную динамику — это как разогревающее упражнение.

Таким же приемом пользовался Хемингуэй, который всегда оставлял незаконченное предложение, помогающее ему начать на следующий день.

Да, он считал, что ему не следует записывать сразу все, что есть у него в голове, чтобы на следующий день было проще начать. Мне также всегда казалось, что сложнее всего — приступить. Утро, необходимость снова соединиться со своей работой, все это беспокойство… Но если тебе нужно сначала проделать некоторую механическую работу, то можно считать, что ты уже приступил. Шестеренки приходят в движение. Как бы то ни было, у меня жесткий рабочий график. Каждый день до двух пополудни я у себя в офисе. Эти часы для меня священны. Это не значит, что я непременно пишу. Иногда я отсматриваю уже написанное или делаю пометки. Конечно, иногда вдохновение есть, а иногда его нет. Но я работаю каждый день. Даже если у меня нет новых мыслей, я могу заняться подготовительной работой. Порой я могу просто менять знаки препинания в уже написанном.

С понедельника по субботу я работаю над текущим романом. Утро воскресенья я посвящаю журналистике: статьям и очеркам. Я стараюсь ограничить эту деятельность отведенным ей временем, чтобы она не вмешивалась в творческий процесс, происходящий в другие дни недели. Бывает, что я слушаю классическую музыку, когда делаю пометки — но только если в ней нет слов. Эта привычка появилась у меня после жизни в одном весьма шумном доме.

По утрам я работаю один, никто не заходит ко мне в офис. Я даже не отвечаю на звонки. В противном случае моя жизнь превратилась бы в ад. Вы не представляете, сколько мне поступает звонков, сколько приходит посетителей. Все знают, где я живу. К сожалению.

И вы всегда следуете этому порядку?

У меня нет другого выбора, я не знаю, как работать иначе. Если бы я принялся поджидать моменты вдохновения, то никогда бы не закончил ни одной книги. Мое вдохновение — продукт постоянных усилий. Эти усилия позволяют мне работать и при наличии настроя, и без него.

Виктор Гюго, как и многие другие, верил в волшебную силу вдохновения. Габриель Гарсия Маркес сказал, что после долгого времени роман «Сто лет одиночества» начал писать себя сам в его голове, когда он ехал на машине в Акапулько. Вы же только что отметили, что для вас вдохновение — результат осознанных усилий и дисциплины. Вам знакомо ощущение «эврики»?

Со мной такое не случалось. Это куда более медленный процесс. Вначале все предельно расплывчато, какое-то тревожное томление, любопытство. Я вижу все как в тумане, и мой интерес постепенно трансформируется в записи, наброски сюжетной линии. Но и на этом этапе полной ясности еще нет. «Эврика» случается, только когда я уже за работой. Именно тяжелая работа является катализатором ее появления. Когда я достигаю сердцевины истории, над которой уже некоторое время работаю, что-то происходит, это определенно. История перестает быть чужеродной. Она оживает, становится частью меня, и я начинаю ощущать мир через призму нее. Я как будто «пожираю» реальность. Но чтобы достичь этого состояния, мне нужно пройти через катарсис. Я постоянно живу двойной жизнью: чтобы я ни делал, я всегда держу в голове свою работу. Иногда это становится навязчивым, нервическим. В такие моменты мне помогает расслабиться кино.

Как вы придумываете персонажей?

В самом начале все очень застывшее, косное и искусственное. Потом шаг за шагом все начинает оживать, по мере того как каждый персонаж обрастает ассоциациями и отношениями. Совершенно удивительное ощущение, когда обнаруживаешь определенные силы притяжения, которые естественным образом возникают в твоей истории. Но сначала нужно работать, работать и работать. Нередко в реальной жизни ты встречаешь людей или события, которые заполняют пустоту в ткани повествования. Ты внезапно осознаешь, что именно этого элемента тебе и недоставало: этого лица, этой интонации, манеры говорить. Но это не калька с реального человека: образ меняется, искажается.

Ты можешь потерять контроль над своими персонажами, что со мной случается постоянно, поскольку я не всегда придумываю их рационально. Некоторые из них сами «захватывают» себе больше жизненного пространства в книге, а другие, напротив, отступают на задний план.

Становится очевидно, что ты не можешь крутить и вертеть персонажами как угодно, что они пользуются известной автономностью. Это действительно вызывает восторг — обнаружить, что ты создал жизнь, жизнь, которую ты должен уважать.

Большую часть своих книг вы написали за пределами Перу. Это добровольная ссылка?

Я никогда не мог писать о чем-то, находящемся близко. Близость подавляет, не дает мне работать свободно. А мне очень нужна свобода, чтобы трансформировать реальность, менять людей, вносить в сюжет личностные элементы. Также я верю, что писателю показана ностальгия. Отсутствие рядом объекта усиливает память. Так, например, в «Зеленом доме» Перу — это не просто описание реальности, но предмет ностальгии человека, лишенного ее и мучительно ее желающего. Дистанция позволяет отделить важное от преходящего.

В одном из своих эссе вы написали, что литература — это страсть, причем страсть, требующая множества жертв, но сама не жертвующая ничего…

Наверное, мне стоит рассказать вам кое-что, что поможет людям лучше меня понять. Литература была очень важна для меня с детских лет. Но несмотря на то, что в школьные годы я много читал и писал, я никогда не представлял, что смогу полностью посвятить себя литературе. Тогда это казалось непозволительной роскошью для латиноамериканца, и особенно — перуанца. Я собирался заниматься другими вещами: стать юристом или журналистом. Я принял тот факт, что важная для меня вещь так и останется в моей жизни факультативной. Но когда по окончании университета я приехал в Европу, я понял, что такой ход мыслей не позволит мне стать писателем. Я понял, что единственный выход — сделать литературу своей профессией. Поскольку мне нужно было на что-то жить, я решил найти работу, которая оставляла бы мне время для письма. Думаю, что это решение стало поворотным в моей жизни. После него я обрел силу писать. Поэтому литература и представляется мне больше страстью, нежели профессией. Конечно, это и профессия тоже, поскольку она меня кормит. Но даже если бы не кормила, я бы все равно продолжил писать.

Я верю в то, что выбор писателя полностью посвятить себя своей работе является абсолютно принципиальным. Некоторые люди воспринимают писательство как своего рода дополнительное, декоративное занятие в жизни, посвященной другим вещам. Иногда даже — как способ обретения славы и могущества. Но в таком случае литература за себя отомстит. Она не позволит писать свободно, отважно, оригинально. Занятно, что когда я принимал решение сделать литературу своей профессией, я думал, что выбираю тяжелую жизнь, потому что не мог представить, что литературой можно зарабатывать. А тем более — хорошо зарабатывать. Это для меня чудо, которое я не могу полностью осознать до сих пор. Мне не пришлось отказывать себе в чем-то существенном, чтобы писать. Я помню, что до отъезда из Перу в Европу мне в этом смысле было гораздо труднее. Я женился очень рано, и мне приходилось браться за любую работу. Мой рекорд — семь одновременно! Конечно, писать было почти невозможно. Я выкраивал время по воскресеньям, в праздники, но большую часть жизни проводил на ужасной работенке, не имевшей никакого отношения к литературе. Это жутко расстраивало. Теперь же, просыпаясь по утрам, я не могу не восхититься тем, что занимаюсь в жизни делом, которое приносит величайшее удовольствие. И хорошо при этом живу, надо сказать.

Литература сделала вас богатым?

Нет, я не богатый человек. Если сравнить доход писателя с доходом президента компании или блестящего профессионала, например, спортсмена или тореадора, то легко увидеть, что в Перу литература остается низкооплачиваемой профессией.

Вы несколько раз повторяли, что считаете «Войну конца света» своей лучшей книгой. Вы до сих пор так думаете?

Я имел в виду, что литература куда ближе к вечности, чем политика. Писатель не может уравнять в важности литературную и политическую активность без того, чтобы не деградировать как писатель и, возможно, не сложиться и как политик. Книга пишется не для сегодняшнего дня в отличие от политики, интересы которой обычно краткосрочны. При всем при этом сам я всегда высказывал свои суждения на политические темы, выражал свое отношение тем, что писал, и тем, что делал. Думаю, что писатель не может быть полностью аполитичен, особенно в странах наподобие моей — с массой нерешенных проблем и в экономической, и в социальной сферах. Важно, чтобы писатели выступали с критикой, предлагали идеи, использовали свое воображение и тем самым помогали в поиске решений. Писатели, как и все творческие люди, особенно остро чувствуют важность свободы.

Справедливость неотделима от свободы. Мы не должны соглашаться с тем, что в определенных обстоятельствах свобода может быть принесена в жертву социальной справедливости или национальной безопасности.

Как в таком случае вы решили баллотировать в президенты Перу в 1990 году?

Бывают особые ситуации, когда страна находится на пороге катастрофы. Осознание этого заставило меня выйти за пограничные флажки и позволить себе втянуться в политическую борьбу. Впрочем, это было очень наивно.

Что вы считаете своим главным достоинством и недостатком как писатель?

Я считаю, что мое лучшее качество — это настойчивость. Я могу работать невероятно усердно, выжимать из себя больше, чем сам мог представить. А главный мой недостаток, думаю, — неуверенность, которая сильно меня мучает. Один роман занимает у меня три-четыре года. И значительную часть этого времени я провожу в борьбе с собственными сомнениями.

Возможно, поэтому я и не тщеславен. Мое сознание слишком сильно. Но я знаю, что буду писать до своего последнего дня. Писательство — в моей природе. Я подстраиваю свою жизнь под работу. Если бы я не писал, то прострелил бы себе голову без тени сомнения. Я хочу написать еще много книг, еще лучше, чем писал прежде. Я хочу пережить еще более интересные приключения, чем уже пережил. Я отказываюсь смириться с тем, что мои лучшие годы уже прошли. Я бы не признал этого, даже столкнувшись с неопровержимым доказательством.

А почему вы пишете?

Я пишу, потому что несчастен. Я пишу, потому что это мой способ забыть об этом.

ProstoKniga, 23.02.2015